|

|

Les recherches de ce groupe de spécialistes ont pour objet de définir le statut de l'écriture et de l'image, dans les domaines littéraire et esthétique extrême-orientaux, depuis l'époque classique jusqu'à la période moderne. Elles abordent l'expressivité de l'écriture et de l'image selon deux axes principaux : d'une part, à travers leurs relations avec la spécificité de ses supports, et de l'autre, dans ses rapports avec les différents «regards» qui accompagnent sa création, puis sa réception – «regards» du créateur, du destinataire, de l'amateur ou du spécialiste ; «regard» qui s'inscrit dans des temporalités diverses, contemporaine ou postérieure à l'objet ; «regard» esthétique, interprétatif, global ou analytique, l'écriture pouvant constituer à la fois l'objet du commentaire et / ou son vecteur, dans le cas des peintures.

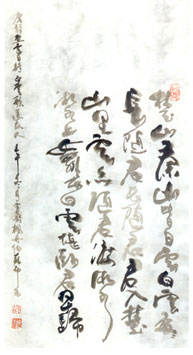

Si la Chine est conçue comme une civilisation de l'écrit, la particularité de son écriture qui en fait, dès son apparition sur les jiaguwen jusqu'à son expression artistique qu'est la calligraphie, une véritable «image écrite», invite nécessairement à s'interroger sur la place qu'occupe l'image, sous toutes ses formes, dans une telle civilisation. La peinture, dont les principaux spectateurs mais aussi les créateurs étaient souvent des hommes de lettres, poètes ou calligraphes, est dès lors un lieu idéal pour une telle recherche. Or l'histoire de la peinture chinoise est très peu étudiée en France. Li Xiaohong se consacre à une approche des techniques de la calligraphie et de la peinture chinoise et à leur histoire . Wu Hua, doctorant , étudie les origines des «graphimages» dont il est lui-même créateur. Les recherches de Cédric Laurent portent sur la peinture narrative et l’illustration dans la Chine classique. Marie Laureillard vient d’ouvrir au CEEI un domaine qui en est le prolongement, celui des revues illustrées publiées au XXe siècle. Les revues illustrées chinoises de la première moitié du XXe siècle constituent un terrain d’investigation particulièrement riche pour ce qui est de l’étude du texte et de l’image en tant que synthèse des deux media propre à attirer un public populaire : caricature, bande dessinée, photographie, publicité contribuent à appréhender, voire à définir un nouvel ordre social et politique. Leur dépouillement systématique pourrait permettre de reconstituer l'univers visuel des écrivains de l'époque, qui ont souvent évoqué des images dans leurs écrits. Il s’agira d’élargir les recherches précédemment consacrées par M. Laureillard à Feng Zikai à l’ensemble des manhua de la première moitié du XXe siècle, dont l’essor va de pair avec celui de l’imprimé (essentiellement la revue), qui en est le support privilégié. Né vers la fin du XIXe siècle sous la double influence japonaise et occidentale, le manhua, sorte d’esquisse dont relèvent la caricature et la bande dessinée, est un parfait exemple de combinaison dynamique de texte et d’image . Nous nous attacherons particulièrement à la figure pionnière qu’a été Li Shutong, l’un des premiers artistes à promouvoir le manhua dès 1912, après un séjour de plusieurs années au Japon. Ye Qianyu , célèbre comme peintre autant que comme auteur de caricatures et de bandes dessinées, est également un artiste à prendre en considération. Son œuvre sera analysée dans le cadre d’une étude entreprise sur la représentation du corps humain à travers la collection de peintures chinoises modernes du musée Cernuschi. Une réflexion sur l’usage de l’écriture (de type typographique ou calligraphique) au sein de l’image sera menée parallèlement à cette recherche. Une seconde piste que nous souhaitons explorer concerne la littérature « néo-sensationniste » et ses rapports avec le cinéma, avec des écrivains comme Mu Shiying et Liu Na’ou, ardents propagateurs du septième art dans la Shanghai des années trente qui ont contribué à révolutionner l’image de la femme chinoise, et dont le principal terrain d’expression a été, là encore, la revue illustrée. Une troisième piste de recherche concerne Taiwan . Son thème reste encore à définir (manhua, peinture et calligraphie contemporaines, littérature et son rapport à l’image).

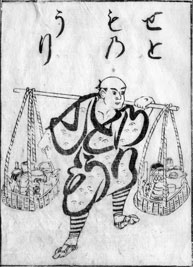

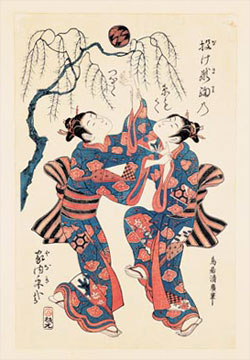

L'héritage chinois, que le Japon assimile peu à peu dès le milieu du VIe siècle, impulse durablement et profondément la tradition picturale japonaise, et il semble peu discutable que nombre de codes figuratifs et de dispositifs spatiaux ne soient fortement inspirés de conventions continentales importées. A cet égard, la peinture narrative de l'époque Muromachi (fin XIVe-fin XVIe siècles) offre de nombreux exemples de textes, commentaires ou dialogues, inscrits dans le cadre des images : Estelle Bauer étudie cette disposition nouvelle par rapport au mode de la juxtaposition qui prédominait jusqu'alors. Le recours parfois systématique à ces différents types de codes (graphique et linguistique d'un côté, iconographique et figuré de l'autre) sur un support unique et d'emblée homogène, conduit parfois à un brouillage des frontières entre texte et image, comme de la typologie esthétique univalente qui voudrait chasser de telle oeuvre mixte toute hétérogénéité troublante, et fabriquer des calligraphies ou des peintures ' pures '. Le brouillage entre les deux systèmes de code peut d'ailleurs être poussé beaucoup plus loin, notamment dans deux phénomènes semble-t-il spécifiques au Japon : l'élaboration à l'époque ancienne (à partir du Xe siècle) d'une écriture ludique et 'picturale' (ashide ou ' écriture en forme de roseau '), et son insertion dans des images – ces signes graphiques, cryptés de façon plus ou moins poussée dans les éléments figuratifs, ayant pour fonction de renvoyer le spectateur à un référent textuel, stance de sûtra ou poème, que ce dernier est chargé d'identifier grâce aux indices picturaux et linguistiques ménagés par l'artiste dans l'image. Cette pratique aristocratique et ludique, étudiée par Claire Brisset, repose sur une culture textuelle (religieuse ou poétique) et iconographique partagée entre le ' metteur en image ' et le destinataire de l'objet. C'est sur le partage des codes que repose également une seconde pratique mettant en jeu le brouillage entre écriture et figuration : les moji-e, ou ' images en écriture ', populaires et plus tardifs (à partir du XVIIe siècle), étudiés par Marianne Simon-Oikawa, qui constituent une autre forme d'usage figuré de l'écriture au Japon. Ce terme désigne en effet des figures élaborées, en tout ou en partie, à l'aide de caractères d'écriture. Ce phénomène nécessite une approche particulière, qui n'est ni celle de la contemplation d'une image ni celle de la simple lecture d'un texte, mais qui s'apparente plutôt au décryptage d'un objet mixte, associant deux médias hétérogènes. Sous l'angle des rapports entre texte et image, le domaine japonais offre des objets spécifiques et caractérisés par leurs dimensions à la fois ludique, cryptique et mixte. Yasuko Ôno-Descombes mène actuellement une recherche sur les catégories esthétiques qui orientent la perception des oeuvres de l'artiste japonais Ogata Kenzan (1663-1743). Sa production se caractérise comme celle des autres artistes de l'école Rinpa à laquelle il appartenait, par le recours à une grande variété de techniques et de supports : calligraphie, céramique, peinture, notamment. La réflexion porte en particulier sur les notions d'' objet fonctionnel ' et de ' style individuel ', par rapport aux acceptions occidentales. Pour la période moderne, Cécile Sakai mène des recherches sur les effets visuels de l'écriture en prose dans la littérature japonaise : elle s'interroge notamment sur les écarts par rapport aux normes graphiques qui régissent l'usage des trois systèmes d'écriture, et cherche à en mesurer les effets esthétiques. Naoko Morita s’intéresse quant à elle aux aspects matériels du texte – orientation verticale ou horizontale de l’écriture, utilisation du support dit genkô-yôshi pour les manuscrits – ainsi qu’à la combinaison du texte et de l’image dans les manga. Les recherches de Torahiko Terada et d’ Isabelle Charrier portent sur les arts plastiques japonais dans leurs relations avec l’esthétique occidentale depuis la fin du XIXe siècle . __ Bibliographie : (publications collectives) : – Ecriture / Figure, Equinoxe n°17-18, Kyoto 2000. Actes du colloque consacré aux relations du texte et de l’image en France et au Japon par l’Institut franco-japonais du Kansai, à l’initiative du CEE, en novembre 1998. (Textes de A.M. Christin, P. Griolet, B. Fraenkel, Sh.Oikawa, C. Marquet, M. Parvulesco, T. Tanigawa, N. Morita, F. Chiba, A. Renonciat ).

|