|

|

|

|

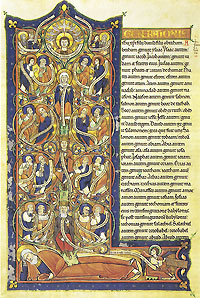

| Ascendance de Jésus au début de l’« Evangile selon saint Matthieu », avec lettre historiée

(manuscrit enluminé, Bibliothèque Nationale de France, Paris). |

|

|

Trois axes, successifs dans l’ordre chronologique, orientent ici notre réflexion :

1. les manuscrits à images

2. les imprimés illustrés

3. les livres de dialogue

Il s’agit dans ce cadre tripartite d’étudier les relations entre les textes et les images réunis sur un même support, quel qu’il soit (livres, périodiques, albums, estampes, tableaux-mots…), en privilégiant les œuvres de grande valeur esthétique et culturelle.

L’invention de l’imprimerie comme l’apparition de la gravure ont fortement structuré ces objets de nature mixte en Occident. Dans un passé plus ancien encore, l’apparition et la diffusion du codex, puis le succès de la lecture silencieuse au Moyen Age ont eu une incidence directe sur l’efflorescence du manuscrit ornementé et historié. C’est dire combien les évolutions des techniques et des mentalités ont pu influer sur l’histoire du livre illustré. Plus largement, la comparaison avec les pratiques médiévales des manuscrits enluminés permet de mettre à jour les spécificités esthétiques, pragmatiques, mais encore économiques et sociologiques de chaque époque considérée. Le contexte de la production manuscrite ou imprimée, ainsi que l’évolution des sensibilités et des cadres esthétiques ou sociopolitiques, impliquent, en effet, des contraintes de tous ordres qui pèsent lourdement sur la création artistique et littéraire. Depuis la Renaissance jusqu’au XVIIIe siècle, la doxa de l'Ut pictura poesis, inspirée d'Horace, verticalisa ainsi les rapports de la peinture et de la poésie, donc les relations des textes à leurs illustrations, en instituant une ligne hiérarchique dont les lettres constituaient le sommet. La réciprocité parfaite que laisse entendre la célèbre formule de Simonide de Céos suivant laquelle la peinture est une « poésie muette » et la poésie une « peinture parlante », ne suffisait pas alors à contrecarrer l’échelonnement des médias. Si le « siècle des lumières » ne contesta généralement pas le principe horacien, il déporta la question vers les états sensibles de la réception et mit l’accent sur l’importance du regard. Quant à la rupture avec le paragone, causée par le Laocoon de Lessing (1766), qui rendit à chaque mode sa spécificité – l’espace pour la peinture, le temps pour la poésie –, elle fut contournée par le romantisme, lequel, rejetant tout ensemble le système comparatif ancien et la différenciation sémiotique de Lessing, en appela à la création polymorphe d’une unité organique, fondée sur la pensée des correspondances et sur la foi en un absolu en attente de révélation.

L’examen diachronique, esquissé ici à grands traits, permet de ne pas élaborer de théorie globale de la relation entre texte et image, notamment de celle qui ferait abstraction du rôle du support, lequel subit des variations suivant les périodes historiques et les pratiques auctoriales ou éditoriales. Aussi interrogeons-nous, en la contextualisant, la notion d’illustration qui, par tradition, tend à inféoder l’image au texte et, de ce fait, à reconduire une idéologie logocentrique et à minorer le rôle du support visuel et tactile dans l’invention et l’usage de l’écriture. D’ailleurs, les livres de dialogue, où l’écrivain et l’artiste collaborent à parts égales, démentent depuis la fin du XIXe siècle toute tentative de hiérarchiser les médias. Prenant toujours en compte la part décisive du support qui accueille, ordonne et véhicule l’association des deux moyens d’expression, de même que l’histoire du livre, de l’édition, des techniques et des mentalités, nous cherchons à examiner à nouveaux frais les liens de complémentarité, de parallélisme, de rivalité, ou encore de distance qui se nouent entre le texte et l’image.

|

Illustration de Jean-Baptiste Oudry pour « La Cigale et la Fourmi »

(Jean de la Fontaine, Fables). |

Plusieurs projets sont programmés dans ce cadre jusqu’en 2011 :

-

Un colloque à l’Université de Clermont-Ferrand-II,

du 11 au 13 février 2009

intitulé : Le parti pris de l’album ou de la suite dans les images (responsables : Viviane Alary, Nelly Chabrol-Gagne).

-

Un colloque à l’Université de Rouen, avec le CEREdI (Rouen) et le CSLF (Paris 10), du 14 au 16 octobre 2010

intitulé : Vers en images. L’iconographie de la poésie occidentale (manuscrits enluminés, imprimés illustrés, livres de dialogue) (responsables : Robert Kahn, Serge Linares, Christophe Martin).

-

Une journée d’études à l’Université Paris Diderot,

avec le Groupe Hugo du CERILAC, en 2011

intitulée : Hugo illustré (responsables : Pierre Georgel, Delphine Gleizes, Claude Millet).

- Une journée d’études à l’Université Paris 10 avec le PHisTeM, en 2011, intitulée : Rire en mots et en images (responsable : Alain Vaillant).

______________

-

Un colloque à l’Université de Clermont-Ferrand-II, du 11 au 13 février 2009, intitulé : Le parti pris de l’album ou de la suite dans les images (responsables : Viviane Alary, Nelly Chabrol-Gagne).

-

Livre objet, livre à regarder, à conserver dans une bibliothèque, à emporter dans les voyages, pour les dames ou pour les amateurs de collections et de recueils, l’album s’adresse le plus souvent aux enfants dès la seconde moitié du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, il subit une mutation d’envergure en devenant un support pédagogique et littéraire, et plus largement un livre artistique, esthétique, un enjeu éditorial, un véritable lieu de création qui s’ouvre à tous les publics. Dès lors, les images gagnent en autonomie et en capacité à raconter, à porter du sens, ou à atteindre une symbolique liée au monde de l’inconscient.

Si la photographie, le cinéma, l’écran et l’art vidéo ont modifié notre perception du monde, l’album, en s’inspirant de ces différentes techniques contribue également à élargir le rapport iconotextuel, au point qu’il est parfois difficile aujourd’hui d’en circonscrire les limites (où finit l’album ? où commencent la bande dessinée, le livre d’art ? etc.).

En proposant d’autres modes d’appréhension du sens ainsi que des expériences de compréhension où prime le sensoriel (la vision et le sens tactile notamment), l’album est à même de dérouter le lecteur, mais surtout il promeut une littérature de l’image, une littérature graphique qui renouvelle nos habitudes de lecture. Face à la linéarité du texte, les livres d’images mettent en scène des compositions visuelles où les mots peuvent se faire silencieux, bruyants ou lacunaires, et où les signes iconiques et plastiques leur répondent en complémentarité ou en contrepoint. Notre regard est sollicité, rendu ou non captif par ce qui est montré et dit. Il nous reviendra d’interroger l’album dans sa capacité à nous « toucher » d’une façon ou d’une autre.

C’est dans cet esprit et dans le prolongement des recherches actuelles que nous souhaitons approcher notre objet d’étude, l’album, sur la période XIXe-XXIe siècles. Les communications pour ce colloque international émaneront de plusieurs champs disciplinaires (histoire du livre et de l’édition, histoire des arts, études littéraires et sémiologiques, approches sociologiques, anthropologiques, psychanalytiques, sciences de l’éducation).

Nous pensons que le croisement, voire la confrontation, de ces différentes perspectives permettra de mieux cerner le fonctionnement et les évolutions de l’album, comme un espace d’inscription significatif, en prenant en compte plus particulièrement l’intention et l’attention esthétiques dont il fait l’objet.

Un colloque à l’Université de Rouen, avec le CEREdI (Rouen) et le CSLF (Paris 10), du 14 au 16 octobre 2010, intitulé : Vers en images. L’iconographie de la poésie occidentale (manuscrits enluminés, imprimés illustrés, livres de dialogue) (responsables : Robert Kahn, Serge Linares, Christophe Martin).

-

« La peinture attend la poésie, mieux, elle l’atteint, l’ayant rejoint dans un mouvement de nécessité qui dépasse d’assez loin la seule volonté. De même, la poésie vis-à-vis du fait plastique. C’est dans le livre, à travers lui, dans le jeu de vertige et de foi de la double page qu’une telle intrépidité se donne libre cours ». Par ces propos, extraits de Peinture et poésie. Le dialogue par le livre (1874-2000) (Gallimard, 2001), Yves Peyré perçoit des rapports de forte aimantation et d’obligation quasi naturelle entre la poésie et la peinture nées avec la modernité, faisant de l’espace du livre le lieu privilégié de leurs attractions mutuelles. A cela plusieurs explications sont possibles : l’affaissement de l’idéal mimétique, particulièrement marqué dans ces champs de la création, le déclin du parallèle des arts (le paragone), invalidant toute hiérarchie entre les médias, la propagation de la théorie des correspondances, l’attrait pour l’altérité de soi (notamment la fascination réciproque de l’artiste pour l’écrivain, cet inventeur de formes autres), l’écoute des voix de l’imaginaire et de l’inconscient. Autant de raisons qui expliquent que l’hétérogénéité sémiotique du verbal et du visuel n’ait pas constitué un obstacle, mais une incitation, à la floraison des livres de dialogue depuis la fin du XIXe siècle.

-

Reste que le sentiment d’une « affinité naturelle de la peinture et la poésie »(1) est fort ancien et que la production d’ouvrages poétiques illustrés dans les époques antérieures frappe par son abondance et sa variété. L’invention du codex autour des IIIe et IVe siècles, facilitant la copie, la diffusion et le prestige des écrits, puis la vogue médiévale de la lecture silencieuse, autorisant une relation directe et intime avec les textes à la différence de la lecture à haute voix prisée de l’Antiquité, ont fourni les conditions techniques et sociales d’un essor du livre ornementé et illustré, notamment à l’âge carolingien. Dans leur très grande majorité, les manuscrits peints demeurent cependant à la dévotion des poèmes qu’ils contiennent et célèbrent par les moyens de la couleur et du motif. Avec la Renaissance et le classicisme, la référence appuyée au précepte horacien de l’Ut pictura poesis accusa la dépendance de la peinture à l’égard de la poésie, car celle-ci cautionna le statut d’« art libéral » (et non plus de simple « art mécanique ») que celle-là ambitionnait d’acquérir, en lui procurant des sujets littéraires, tirés des textes sacrés ou païens. Certes, l’idée, prêtée par Plutarque à Simonide de Céos, selon laquelle la peinture serait une « poésie muette » et la poésie une « peinture parlante », et qui se déclina largement jusqu’au XVIIIe siècle, par exemple dans les Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture de l’abbé Du Bos (1719) ou dans Les Beaux-Arts réduits à un même principe de l’abbé Batteux (1746), parut établir une réciprocité d’influences entre les deux domaines et justifier bien des entreprises éditoriales de fusion entre le langage et l’image. En vérité, c’est plutôt l’intérêt des théoriciens du XVIIIe siècle pour la réception esthétique des œuvres, et particulièrement pour l’expérience sensible du regard, qui augmenta le succès du livre à gravures. Le divorce d’avec la doctrine de l’Ut pictura poesis que constitua, pour sa part, le Laocoon de Lessing (1766), en différenciant résolument les natures autonomes et les moyens mimétiques de la poésie et de la peinture, induisait entre elles des rapports d’étrangeté, voire d’incompatibilité, non plus d’équivalence, ni de dépendance. Les retombées de cet essai sur la production d’ouvrages illustrés méritent d’autant plus d’être évaluées que le romantisme, dès ses premières manifestations allemandes, allait, à l’opposé, plaider pour une alliance renouvelée des arts, libérée du paragone, affranchie du système rhétorique et fondée sur l’expression polymorphe et révélatrice de l’universelle nature. Au tournant du XIXe siècle, les poèmes et les images réunis en livres aspiraient à une même effusion issue de leur symbiose.

-

Dans ces conditions, il conviendrait de s’interroger sur le degré de rupture des années 1870 avec les pratiques anciennes, et de définir plus avant les spécificités de chaque moment historique de la poésie illustrée. Le glissement du livre copié et enluminé à la main vers le livre imprimé et imagé par des moyens mécaniques, la naissance de nouvelles techniques de reproduction (par exemple, la gravure et la lithographie), mais aussi l’extension des publics et l’évolution historique du goût n’ont-ils pas, au fil des siècles, sensiblement infléchi les pratiques et les enjeux de l’illustration de la poésie ? Les réponses à ces questionnements pourront se trouver autant dans les démarches esthétiques propres aux créateurs ou aux cénacles que dans les usages sociaux et les logiques éditoriales, sachant que les poétiques en jeu dans le livre à figures prennent volontiers en compte, fût-ce pour s’en dégager, les natures de lecteur et les volontés de l’éditeur. Sans doute les contextes et les procédés interfèrent-ils, d’époque en époque, avec l’iconographie des publications poétiques, ses registres comme ses fonctions (de l’ornement pour l’œil à la suggestion pour l’esprit, en passant par l’explicitation ou la subversion du texte), mais on peut aussi supposer que l’histoire du genre littéraire a lui-même influencé le cours de sa mise en images. Chacun sait que l’ampleur du domaine alloué par tradition à la poésie (épique, dramatique, didactique, satirique, mondaine, lyrique) s’est considérablement réduit depuis le romantisme et l’expansion du lyrisme. Le pendant visuel des poèmes a-t-il pour autant connu les effets de cette canalisation expressive, est-il parvenu, à l’instar de son symétrique verbal, à limiter l’étendue, les modalités et les missions de ses manifestations ? On se demandera dans quelle mesure l’iconographie poétique constitue, suivant les périodes – avant même le XIXe siècle – une catégorie particulière de l’illustration littéraire, repérable à des caractères et à des visées variables dans le temps, mais suffisamment notables pour fonder un genre artistique.

- (1) Pour reprendre une formule qu’on trouve dans la préface de la traduction française de 1752 du poème sur les Alpes d’Albrecht von Haller.

-

Une journée d’études à l’Université Paris Diderot, avec le Groupe Hugo du CERILAC, en 2011, intitulée : Hugo illustré (responsables : Pierre Georgel, Delphine Gleizes, Claude Millet).

-

Une journée d’études à l’Université Paris 10 avec le PHisTeM, en 2011, intitulée : Rire en mots et en images (responsable : Alain Vaillant).

-

Son objet sera double : étudier à la fois comment les mots sont intégrés à la caricature et, symétriquement, comment la caricature peut servir de modèle et de matrice pour la littérature. D’une part, les caricatures du XIXe siècle intègrent le plus souvent des éléments textuels : soit sous forme d’inscriptions à l’intérieur du dessin, soit comme dialogues attribués aux personnages représentés, soit sous forme de légende. Il s’agira d’étudier le plus précisément ces éléments textuels, dans une optique synchronique (leur contribution à l’esthétique de la caricature) et diachronique (évolution de la caricature de la Restauration à la Troisième République). D’autre part, les descriptions littéraires (qu’on pense, par exemple, aux figures silhouettées par Balzac, Baudelaire, Flaubert) paraissent directement inspirées par la caricature. Mais par quels indices textuels ces influences peuvent-elles être repérées et prouvées ? Jusqu’à quel point l’art de la caricature a-t-il influé sur les pratiques littéraires du XIXe siècle ? Comment la perception de la caricature a-t-elle infléchi les réflexions des écrivains sur la création ?

|